周りの子は、もうパンツで過ごしてる子もいるのに、うちは全然トイレに興味もってくれない…。いつになったら、おむつが外れるんだろう…。

お漏らしされたら、ついイライラして怒っちゃいそうで怖いな。親子喧嘩にならない、うまい進め方ってないもんかな…。

その焦りと不安、痛いほど分かります。

トイレトレーニング(トイトレ)は、子どもの成長の中でも特に個人差が大きく、親の心をざわつかせる一大イベントですよね。

だから、まず最初に、あなたの心を縛るそのプレッシャーを、ここで解き放ちましょう。

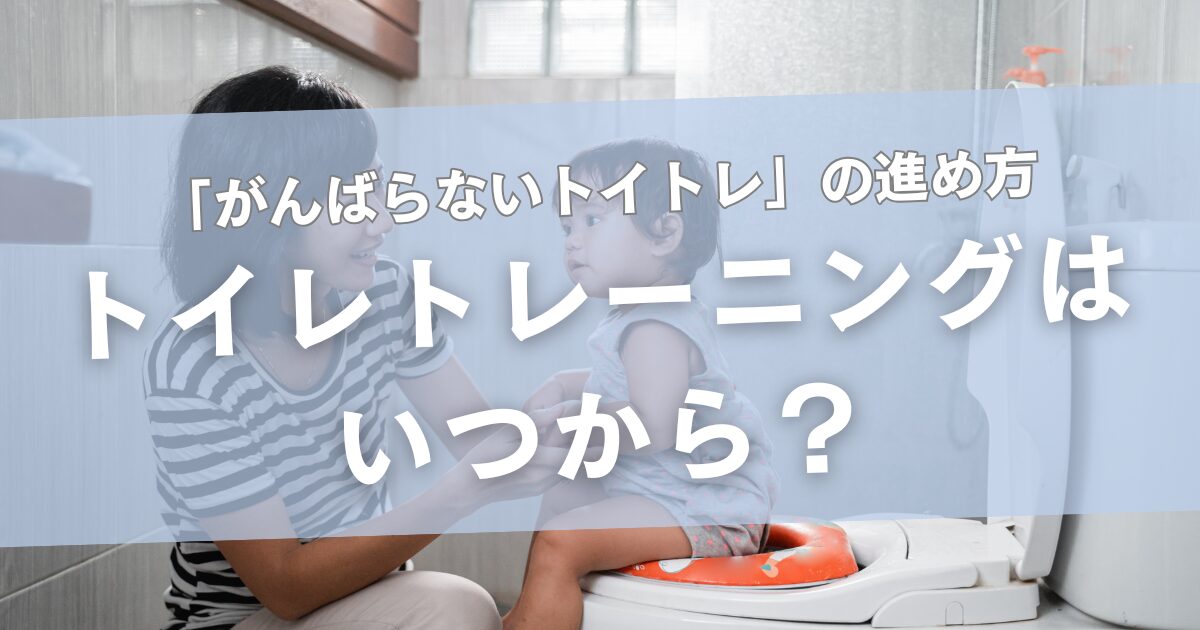

トイトレの目的は、一日でも早くおむつを外すことではありません。

この記事は、親子喧嘩をせず、子どもの「自分でできた!」という自信を、愛情いっぱいに育むための、「がんばらないトイトレ」の教科書です。

【最重要】トイトレは「年齢」で始めない。「サイン」で始める。

「周りが始めたから」「もう3歳だから」という理由で始めるのが、一番の失敗のもと。トイトレは、子どもの心と体の準備が整う「タイミング」が9割です。

子どもの「準備OK!」を見極める5つのサイン

- ✅ ひとりで上手に歩ける、簡単な段差を上り下りできる

- ✅ 「ちっち」「うんち」など、簡単な言葉が話せる

- ✅ おしっこの間隔が、2時間以上あくようになってきた

- ✅ パパやママがトイレに行くのを、じーっと見て興味を示している

- ✅ 「〇〇持ってきて」など、簡単な指示を理解できる

これらのサインがいくつか見られたら、それは子どもからの「そろそろ、始めてみてもいいかもよ?」という合図です。

【ステップ・バイ・ステップ】がんばらないトイトレの進め方

焦らず、ゲーム感覚で、一つひとつのステップを楽しみましょう。

ステップ1:トイレと「お友達」になる

まずは、トイレを「怖くて暗い場所」から「楽しい場所」へと変身させましょう。トイレの壁に好きなキャラクターのシールを貼ったり、トイレがテーマの楽しい絵本を一緒に読んだりするのが効果的です。

ステップ2:まずは「座ってみる」だけ

服を着たまま、おまるや補助便座に座ってみる練習からスタート。「トイレに座れたね!すごい!」と、座れたこと自体を盛大に褒めてあげましょう。おしっこが出なくても、全く問題ありません。

ステップ3:タイミングを見計らって、誘ってみる

朝起きた時、食事の前後、お風呂の前など、おしっこが出やすいタイミングで「トイレに行ってみる?」と、あくまで「提案」ベースで誘ってみます。無理強いは禁物です。

ステップ4:「できた!」ら、親子でフェスティバル!

もし、偶然でもおしっこやうんちがトイレでできたら、これでもか!というくらい褒めちぎりましょう!ハイタッチ!ハグ!ダンス!そして最強のアイテム「ごほうびシール」の出番です。この成功体験が、子どもの最大のモチベーションになります。

ステップ5:お漏らしは「ノーリアクション」が正解

ここが、親の忍耐力が最も試される場面です。

お漏らしした時に、「あーあ、また…」という溜息や、「なんで言えないの!」という叱責は、絶対にNG。子どもは萎縮し、トイレそのものが嫌いになってしまいます。

「大丈夫、大丈夫。次は出る前に教えてね」と、淡々と、冷静に後片付けをしましょう。お漏らしは「失敗」ではなく、子どもが「この感覚の時に、おしっこが出るんだな」と学ぶための、ただの**データ収集**なのです。

トイトレを”楽しいゲーム”に変える、魔法のアイテムたち

- おまる vs 補助便座:足が床について踏ん張れる「おまる」は、子どもが安心しやすい。自分で座れる「補助便座」は、大人の真似っこが好きな子に。

- トレーニングパンツ:濡れた感覚が分かりやすい布製のパンツ。「この可愛いパンツ、濡らしたくないな」という気持ちが、やる気を引き出します。

- ごほうびシール台紙:トイレに貼っておき、できたら1枚シールを貼る。ゴールまであと何個かが見える化され、子どものモチベーションが格段にアップします。

まとめ:「いつか、必ず、外れます。」その日を、気長に待とう。

確かに、小学生でおむつをしてる子はいないもんな。焦る必要なんて、全くなかったんだな。この子のペースを信じて、気長に付き合ってやろう。

周りの子と比べて焦る気持ち、本当によく分かります。でも、考えてみてください。あなたの周りに、おむつが外れなかった大人はいますか?

いませんよね。そう、**いつか、必ず、その日は来ます。**

おむつが外れることよりも、このプロセスを通して、子どもの「自分でできた!」という輝くような自信と、それを見守り、共に喜んだ親子の温かい信頼関係を育むことの方が、何千倍も、何万倍も、大切なのですから。

コメント